織女 (α Lyr, α Lyrae,天琴座α) 是天琴座中最亮的恆星,在夜空中排名第五,在北半球是繼大角星之後的第二亮星。它像大角星、天狼星,是相對來說非常靠近地球的恆星,距離地球只有25.3光年;它也是鄰近太陽最明亮的恆星之一。在中國古代的「牛郎織女」神話中,織女為天帝孫女,故亦稱天孫。

天文學家對織女星做了大量的研究,使得它獲得"被爭辯為繼太陽之後天空中最重要的恆星[4]。" 織女星大約在西元前12,000年曾是北半球的極星,並且在西元13,727年,當它的赤緯是+86°14'時,會再度成為北極星[5]。 織女星是除了太陽之外,第一顆被拍攝的恆星,也是第一顆擁有光譜記錄的恆星。它也是第一批經由視差測量估計出距離的恆星之一。織女星也曾是測量光度亮度標尺的校準基線,是UBV測光系統用來定義平均值的恆星之一。在北半球的夏天,織女星多半可在天頂附近的位置見到,且視星等接近0等,因此仍有一些專業與業餘的天文學家會以織女星作為光度測定的標準。

織女星的年齡只有太陽的十分之一,但是因為它的質量是太陽的2.1倍,因此預期它的壽命也只有太陽的十分之一;這兩顆恆星目前都在接近壽命的中點上。織女星的光譜分類為A0V,其溫度比天狼星的A1V高一點。它仍於於主序星階段,並透過把核心內的氫聚變成氦來發光發熱。織女星擁有的原子序數比氦重的元素豐度異常的低,織女星在光度上存在著輕微的周期性變化,因此也被懷疑是變星。它的自轉快速,在赤道的速度是274km/s ,由於離心力的影響,導致赤道向外突起,結果是光球溫度橫越表面的變化,在極點達到最大值。從地球,是朝向織女星的一個極點方向上進行觀察[6]。經測定織女星每12.5小時自轉一周,整顆恆星呈扁平狀,赤道直徑比兩極大了23%。

基於織女星觀測的 紅外線輻射超量,顯示織女星似乎有塵埃組成的拱星盤。這些塵粒可能類似於太陽系的古柏帶,是岩屑盤中的天體碰撞產生的結過[7]。這些由於塵埃盤造成紅外超的恆星被歸類為類織女恆星[8]。織女星盤的不規則,也顯示存在著至少一顆大小類似木星的行星[9],在環繞著織女星的軌道上[10]。

[编辑] 觀測歷史

對天體拍照的天體攝影術誕生於1840年,那時約翰·威廉·德雷伯使用銀版照相法對月球進行了拍照。7月17日,哈佛大學天文台的William Bond和John Adams Whipple對織女星進行了拍照,這是第一顆(除了太陽)被拍照的恆星,使用的也是銀版照相法。[11][12][13]亨利·德雷伯在1872年8月對織女星拍照的時候,得到了第一張恆星光譜的照片。這也使得他成為第一個展現恆星的吸收譜線的人。[14] (類似譜線已經在太陽的光譜里得到辨識。)[15]1879年,William Huggins用織女星和類似恆星的光譜照片辨認一系列在該類恆星里普遍存在的12條「很強的譜線」。之後這被辨認出是氫原子的巴耳麥系譜線。[16]

織女星的距離可以通過測量地球繞太陽公轉時,它相對背景星的視差得到。第一個出版恆星視差的人是瓦西里·雅可夫列維奇·斯特魯維,它宣稱的織女星視差值是0.125弧秒(0.125″)[17]。但是弗里德里希·威廉·貝塞爾對斯特魯維的該數據表示懷疑。當貝塞爾公布的恆星系統天鵝座61的視差為0.314″時,斯特魯維把織女星的視差修正為之前的近兩倍。這個修改使得斯特魯維的數據更值得懷疑。因此當時包括斯特魯維在內的大部分天文學家都認可貝塞爾的數據是首個視差結果。然而令人吃驚的是,斯特魯維的先前的數據與當前我們接受的值0.129″非常接近。[18][19]

從地球上看到的恆星亮度是使用標準化的對數刻度,即視星等來表示,它隨著恆星亮度的增加而減小。肉眼能見的最暗恆星為6等星,而最亮的恆星天狼星星等為-1.47等。為了標準化這個對數刻度,天文學家選擇織女星來作為所有波長的0星等。因此多年以來,織女星被用作是絕對光度測定的亮度刻度。[20] 然而這並沒有延用下來,現在視星等的零點普遍使用特定數值的光流量來表示。這種方法對於天文學家來說更加簡便,因為織女星並不能永遠作為度量的標準。[21]

UBV測光系統測量通過紫外、藍和黃色濾光片的恆星星等,分別用U,B,V表示。織女星是1950年提出的用來設置UBV測光系統的初始平均值的六顆恆星之一。這六顆恆星的平均星等被定義為: U - B = B - V = 0. 實際上,這些恆星在黃、藍和紫外部分的電磁光譜的星等是一樣的。[22] 因此,織女星在可視的範圍內有較接近的電磁波譜—波長範圍為350-850奈米,人眼能夠看見這其中的大部分;因此光流量密度大致相等:2000-4000Jy[23] 然而,織女星的光流量密度在紅外波段則大幅降低,每5 平方毫米大約為100Jy。[24]

1930年代對織女星的光度測定表明其有近±0.03星等的微小光度變化。這個波動範圍接近當時觀測能力的極限,所以對織女星光度變化的話題存在爭議。在1981年,David Dunlap天文台重新測量了織女星的星等並顯示出它有輕微的光度變化。因此織女星被建議歸類為盾牌座δ變星。[25] 這類恆星以類似的方式振蕩,使得恆星的光度存在周期性的脈動。[26] 雖然織女星符合這類變星的物理特性,但其他觀測者卻沒有發現這種變化。因此織女星的光度變化可能是測量中的系統誤差造成的。[27][28]

1983年,織女星成為第一個被發現有塵埃盤的恆星。紅外線天文衛星(IRAS)發現織女星發出紅外超輻射,這可能是塵埃盤被恆星加熱而輻射出來的能量。[29]

[编辑] 可見性

在夏夜的北半球中緯度地區,常常可以看到織女星位於靠近天頂的位置。[30] 而對於冬天的南半球的中緯度地區,織女星一般低垂在北部的地平線上。由於赤緯是+38.78°,織女星只能在51° S以北的緯度看見。因此在南極洲以及南美的大部分地區,織女星不會升到地平線以上。在+51° N緯度以北,織女星會作為拱極星一直位於地平線以上。在7月1日左右,織女星會在午夜時分過中天 (經過天球子午線,也最接近天頂)。[31]

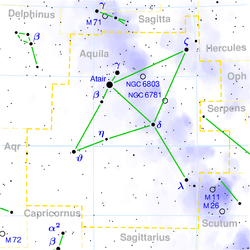

織女星位於一個稱作夏季大三角的大範圍星群。夏季大三角包括天琴座0等的織女星、天鷹座的牛郎星以及天鵝座的一等星天津四。[30] 這個三角形近似一個直角三角形,織女星位於其直角頂點上。由於附近鮮有亮星,所以夏季大三角在北部天空非常顯著。[32]

天琴座流星雨是很明顯的流星雨,每年在4月21~22日左右達到極大期。當小規模的流星以很高的速度進入地球大氣時,它的物質蒸發併產生一道光。在流星雨期間,眾多流星從同一個方向到來,從觀測者看來,它們發光的尾跡看起來是從天空中的同一點輻射而來。天琴座流星雨的輻射點就在織女星附近,因此也常稱為天琴座α流星雨。但實際上他們是由佘契爾彗星所引起的,與織女星沒有任何關係。[33]

[编辑] 物理特性

織女星的光譜型為A0V,是一顆主序星,看起來白中透藍,其核心正在發生從氫到氦的核聚變。由於大質量的恆星比小質量的恆星核聚變更快,所以織女星停留在主序星的時間只有約10億年,這隻有太陽的十分之一。[34] 織女星當前的年齡大約是4.55億年,[1] 快超過了它在主序星階段壽命的一半。脫離主序星階段之後,織女星將變成一顆M型的紅巨星並失去大部分質量,最終成為一顆白矮星。當前,織女星質量超過太陽的2倍[6] ,全光度是太陽的37倍。織女星可能是一顆盾牌座δ變星,光變周期約為0.107天。[35]

織女星核心產生的能量來自於碳氮氧循環(CNO循環),這是一種通過以碳、氮、氧原子核為中介,把質子聚合為氦的核聚變過程。該過程需要約1500萬度的高溫,[36] 這比太陽中心的溫度還要高,但比太陽的質子-質子鏈反應的效率更高。CNO循環對溫度高度敏感,緊鄰的對流層將核心區聚變反應產生的「灰」均勻散布,[37] 接著是輻射層,最外層是大氣層。這與太陽形成鮮明的對照:太陽的輻射層在中心,其外覆蓋的是對流層。[38][39]

織女星的能量通量已經對照「標準光源」精確地進行了測量。在波長為5480 Å的波段,光通量為3,650Jy,誤差範圍2%。[40] 織女星的可見光譜中,氫的吸收光譜線佔主導地位,特別是在電子主量子數n=2的巴耳末系。[41][42] 其他元素的譜線相對來說較微弱,其中較強的是電離的鎂、鐵、鈣線。[43] 織女星的X射線輻射很微弱,這表明織女星的日冕肯定很微弱甚至不存在。[44]

南比戈爾天文台(Observatoire du Pic du Midi de Bigorre)的一個天文學家小組使用磁分光偏振法探測到織女星的表面存在磁場。這是在光譜型為A型的恆星、而不是Ap和Bp星這類化學丰度特殊星上第一次探測到磁場。視線方向的平均磁通量為−0.6±0.3 高斯 (單位).[45] 這與太陽表面的平均磁場強度相當。[46]

[编辑] 自轉

織女星的半徑曾通過干涉儀進行高精度的測量,結果顯示它的半徑估計為太陽半徑的 2.73±0.01倍。這比天狼星的半徑大60%,但恆星模型顯示它只應該大約12%。這個矛盾可以解釋為我們觀測到的是高速旋轉的織女星的轉軸方向。高解析度天文中心(CHARA)干涉儀在2005年至2006年的觀測證實了這個推測。[2]

織女星的自轉軸與我們的視線夾角不大於5°。其赤道附近的恆星自轉速率約為 274km/s (相當於自轉周期為12.5小時),[6] ,已達到因離心力效應而解體的速率上限的 93%。極速自轉導致織女星明顯變扁,赤道半徑比極半徑大 23%。(織女星的極半徑為 2.26±0.02 太陽半徑, 赤道半徑為 2.78±0.02 太陽半徑。[2]) 從地球上看,視線幾乎正對著極區,因此它看上去特別大。

兩極的重力加速度大於赤道地區,根據「馮.Zeipel定理」,兩極的光度也較高。這可以從恆星表面有效溫度的變化上看到:極區溫度高達 1萬K, 而赤道區域約為 7,600K.[6] 結果是:赤道面的亮度僅為極區的一半。[4][note 1] 因此,這導致了強烈的重力變暗(gravity darkening)效應:相對於普通的基本球對稱恆星而言,從極區看去,織女星會比預期的暗。溫度梯度還意味著赤道周圍可能存在「對流區」,[2][47] 而其餘的大氣層基本都處於輻射平衡中。[48]

假如織女星是顆普通的球對稱、緩慢自轉的恆星,那麼按當前測定的距離而言,它的絕對光度將是57個太陽,遠遠大於同等質量普通主序星的絕對光度。高速旋轉的發現解決了這個矛盾——織女星的絕對光度約為37個太陽。[2]

基於織女星長期以來是望遠鏡標定的標準星(視星等≈0),高速旋轉的發現將可能對那些基於其是普通球對稱恆星的推論構成挑戰。隨著其自轉速度、自轉軸傾角的確定,有望改進儀器的校準精度。[49]

[编辑] 元素豐度

天文學家把原子量比氦更大的元素稱為「金屬」。織女星光球層的金屬度只有太陽大氣層金屬丰度的32%。[note 2] (跟織女星一樣,天狼星的金屬丰度也只有太陽的三分之一。) 太陽比氦更重的元素丰度(即金屬丰度)約為ZSol = 0.0172 ± 0.002.[50] 從豐度上來說,織女星只有0.54%的組成元素比氦更重。

異常低的金屬含量使得織女星成為一顆牧夫座λ型恆星。[51][52] 然而光譜型A0-F0的恆星為何存在如此罕見的化學組成仍舊是個未知數。其中一種可能是擴散或質量損失的結果,雖然恆星模型顯示這一般只發生在恆星的氫燃燒階段末期。另一種可能是該恆星誕生於異常低金屬含量的氣體塵埃等星際物質中。[53]

觀測到的織女星的He/H比例為0.030 ± 0.005,這比太陽低約40%。這可能是由於其近表面的氦對流層消失引起的。能量傳遞被輻射層所取代可能引起與擴散大不相同的異常。[54]

[编辑] 運動學

恆星的徑向速度是該星沿著地球視線方向的運動分量。如果織女星具有遠離地球的運動,從織女星發出的光線的頻率會降低(偏向紅色),如果向著地球運動,頻率則會升高(偏向藍色)。因此可以通過測得恆星光譜的紅移或藍移量來計算速度。對織女星的精確的測量表明其紅移值為−13.9 ± 0.9 km/s[55]。負號表示其相對運動朝向地球。

恆星的自行會引起恆星相對於更遠的背景星的位置變化。對織女星的精確測量表明其自行為:赤經方向202.03 ± 0.63 毫弧秒/年,赤緯方向287.47 ± 0.54 弧秒/年。[56] 織女星的合成自行為327.78 弧秒/年[57] ,這使得它在11,000 年內移動一度。

在銀河座標系統里,織女星的空間速率分量為(U, V, W) = (−16.1 ± 0.3, −6.3 ± 0.8, −7.7 ± 0.3),合成的空間速率為19 km/s[58]。面向太陽方向的徑向速率分量為−13.9 km/s,而切向速率為9.9 km/s。雖然當前織女星只是天空的第五亮星,但是因為其逐漸接近太陽而緩慢地變亮。[59] 在約210,000年後,織女星將最終變為地球夜空中的最亮星;在290,000年後將達到其峰值星等為-0.81,在270,000年後變成天空中的最亮星。[60]

[编辑] 行星系統

[编辑] 紅外超

發現織女星有紅外超,超過單獨一顆恆星應有而過剩的紅外線通量,是來自紅外線天文衛星 (IRAS) 早期的結果之一。這些過多的紅外線在25、60、100μm波長的測量中,都來自以恆星為中心的10弧秒 (10″) 角半徑範圍內。依據測量到的織女星距離,這相當於80天文單位 (AU) 的距離;1AU是地球環繞太陽公轉的平均軌道半徑。有人認為這些輻射來自來自尺寸在毫米的大小,環繞恆星的顆粒,因為比這更小的顆粒最終都會因為坡印廷-羅伯遜拖曳的輻射壓力而被從恆星系統中移除掉[61]。後者是輻射壓力創造的影響力造成的結果,使軌道中以螺旋向內運動的塵埃粒子被推擠出去。這種效果對越靠近恆星的微小顆粒越為顯著[62]。

後續以193μm織女星測量些假設的顆粒,顯示出比預期為低的通量,這表明了這些顆粒的大小必須在100μm或還要更小的數量級上。要維持一定數量 的塵埃在環繞織女星的軌道上,就必須不斷的補充其需求。被建提議維持塵埃數量的機制是在盤面中不斷的有合併和坍縮以形成行星的程序在進行[61]。按實際比例的模型顯式從極軸的方向觀察,塵埃分布在半徑120AU圓盤面上。另一方面,圓盤中心有一個半徑不小於80AU的洞[63]。

繼發現織女星周圍的紅外超之後,也發現其它恆星因為塵埃的排放所產生的也顯示類似的異常現象。迄2002年,大約已經發現400顆這樣的恆星,並且被歸類為"類織女星"或"織女星超"的恆星。相信這些可能會提供太陽系起源的線索[8]。

[编辑] 岩屑盤

在2005年,史匹哲太空望遠鏡獲 得了環繞織女星塵埃的高解析影像,它顯示塵埃盤在波長24μm延展至43″ (330AU) ,在70μm 是70″(543AU),和在160μm是105″(815AU)。這些更廣泛分布的塵埃盤是由大小在1–50μm的塵埃粒子構成的圓形和自由的團塊,估 計這些塵粒的總質量是3 ×10-3地球質量。須要有相對於太陽系古柏帶的小行星互相碰撞,才能產生這些塵粒。因此,這些塵埃比較像環繞織女星的岩屑盤,而不是早先所認為的原行星盤[7]。

藝術家想像

矮行星大小的天體在近期的碰撞,可能造成環繞著織女星這顆

恆星周圍的塵埃環。

估計岩屑盤的內徑是11″±2″,或70–102AU。塵埃盤是織女星較大的岩屑碰撞產生的碎片被輻射壓推向外圍產生的。但是,以織女星的生命估計,要維持觀察到的塵埃盤,須要有巨大的起始質量 - 估計是數百倍木星質量。因此,更有可能產生相對來說是中等大小 (或更大) 的彗星或小行星,然後這些元件再與較小的元件或其它物體碰撞,結果產生更小的碎片。相較於恆星的年齡,這個塵埃盤是比較年輕的,除非有其它的碰撞事件繼續提供更多的塵粒,它終將會消散掉。

在2001年,帕洛瑪測試干涉儀的首度觀測[64]和稍後威爾遜山天文台的 CHARA array在2006年的觀測,都顯示織女星有內塵埃帶的證據。在恆星的8AU範圍之內,這個外星黃道塵可能是系統內動力擾動的證據[65]。這可能造成彗星或小行星猛烈的轟擊,並且可能是行星系統存在的證據[66]。

[编辑] 可能的行星

來自詹姆斯克拉克麥斯威爾望遠鏡在1997年的觀測顯示在織女星的中心區有朝向東北延展9″ (70AU) 的明亮區域。這被假設為塵埃盤若不是受到行星的攝動,就是有被塵埃包覆的天體在軌道上運轉。然而,凱克望遠鏡的影像排除了有亮度在16等以上,超過12倍木星質量的天體存在[67]。在夏威夷 聯合天文中心和加州大學的天文學家認為這個影像可能是行星系仍然在形成的證據[68]。

要確定行星的性質是很不簡單的;在2002年的一篇論文認為這個腫塊是在偏心軌道上的一顆大約木星質量等級的天體。在軌道上聚集的塵埃與行星產生的平均運動共振 - 它們的軌道周期與行星形成簡單的整數分數比 -因而產生腫塊[9]。

在2003年,它被假設為一顆大約有著海王星質量的天體,經歷了超過5,600萬年的時間,從40天文單位遷徙至65天文單位的距離上,[10],在一個較大,但較接近織女星,且有足夠質量形成岩石行星的軌道。這種行星遷徙可能需要與第二顆質量更大,但在較小軌道上的行星產生重力的交互作用[69]。

在2005年,使用昴星團望遠鏡的日冕儀,天文學家得以進一步的認定這顆環繞織女星的行星質量介於木星的5-10倍[70]。雖然還不能直接看見這顆環繞著織女星的行星,但也不能排除行星系統的存在。因此,可能有更接近恆星,軌道比較小的類地行星。環繞織女星的行星軌道傾角可能傾向於和這顆恆星的赤道平面密切相關[71]。而從環繞著織女星的假設行星觀點來觀察,太陽只是在天鴿座的一顆4.3等的暗星[note 3]。

[编辑] 語源和文化象徵

由於地球的自轉,恆星的位置每晚都會發生變化。然而,當一顆恆星位於地球自轉軸指向的位置時,它任何時候都會保持在固定的位置,這種恆星稱為指極星。地球自轉軸的位置隨著一個稱為進動過程而逐漸發生變化。每個完整的進動周期需要25,770 年,[72] 這期間地球的旋轉軸在天球上畫出一個圓形的軌跡,這個軌跡會接近幾顆著名的恆星。當前這顆星是北極一,但是大約公元前12,000 年,地軸離織女星大概只有5°。隨著進動的過程,地軸會在約公元14,000年的時候重新接近織女星。[73] 它是各任北極星中最亮的。[11]

對北部的玻里尼西亞人來說,織女星是眾所周知的whetu o te tau,年星(the year star)。歷史上一段時間它曾經標誌著他們新年的開始,那時應該去準備播種了。但最終這個功能被昴星團所替代。[74]

亞述人把織女星稱為Dayan-same,「天堂判官」",而在阿卡德語中則稱為Tir-anna,「天堂之魂(Life of Heaven)」。 在巴比倫天文學中,織女星可能曾經是稱為Dilgan的恆星的一顆,意為「光的信使」。對古希臘人來說,天琴座是俄耳甫斯(Orpheus)的豎琴,而織女星就是豎琴的柄。[75] 而在羅馬帝國,秋天的起點就是基於織女星在特定的時刻從地平線升起的時候開始的。[11]

在中國神話里,有一個七夕的故事,故事講述的是牛郎(牛郎星)和他的兩個孩子(河鼓一和河鼓三)被銀河與他們的母親織女(織女星)所分隔開。[76] 然而,每年中國農曆的七月初七,喜鵲會在銀河上搭起一座橋,供牛郎和織女短暫地相會。日本的七夕節(Tanabata)把織女星稱作織姫(Orihime)也是基於這個傳說。[77] 在拜火教里,織女星有時候會與一個叫做Vanant的小神聯繫在一起。Vanant的意思是「征服者」。[78] 印度神話中織女星被稱作Abhijit。摩訶婆羅多的作者廣博仙人(毗耶娑,Maharshi Vyas)在摩訶婆羅多的森林篇(Vana Parva ,Chap.230, Verses 8-11)這章提到:「Contesting against Abhijit (Vega), the constellation Krittika (昴星團) went to "Vana" the Summer Solstice to heat the summer. Then the star Abhijit slipped down in the sky.」

[编辑] 參見

[编辑] 注釋

- ^ 從兩極看,織女星是圓的;而從赤道看,它是橢圓的。橢圓的面積僅為圓面積的81%,因此赤道面方向的能量輻射較兩極方向小。另外,根據斯特藩-玻爾茲曼定律,輻射強度與絕對溫度的4次方成正比。因此織女星赤道方向的輻射僅為兩極方向的33%:

- ^ 金屬量為 −0.5,相對於太陽的金屬量比例來自:

。

。

- ^ 太陽會出現在與織女星相對的座標,位於α=6h 36m 56.3364s ,δ=−38° 47′ 01.291″ ,這是天鴿座的西側。視星等是由公式

計算得到的。

計算得到的。

河鼓二

维基百科,自由的百科全书

Altair

河鼓二在天鷹座的位置

河鼓二在天鷹座的位置

|

觀測資料

曆元 J2000.0 |

|---|

星座 |

天鷹座 |

星官 |

河鼓(牛宿) |

赤經 |

19h 50m 46.9990s

[1]

|

赤緯 |

+08° 52′ 05.959″

[1]

|

視星等 (V) |

0.77 [1] |

特性 |

|---|

光譜分類 |

A7V[1] |

B-V 色指數 |

+0.22 [2] |

U-B 色指數 |

+0.08 [2] |

變星類型 |

盾牌座δ[1] |

天體測定 |

|---|

徑向速度 (Rv) |

−26.1 ± 0.9 [1] km/s |

自行 (μ) |

赤經(RA): 536.87 [1] mas/年

赤緯(Dec.): 385.57 [1] mas/年 |

視差 (π) |

194.45 ± 0.94 mas |

距離 |

16.77 ± 0.08 光年

(5.14 ± 0.02 秒差距) |

絕對星等 (MV) |

2.21 [nb 1] |

詳細資料 |

|---|

|

|---|

質量 |

1.79 [3] M⊙ |

半徑 |

1.63 to 2.03 [3][nb 2] R⊙ |

亮度 |

10.6 [4] L⊙ |

溫度 |

6,900 to 8,500 [3][nb 2] K |

金屬量 |

[Fe/H] = −0.2 [3] |

自轉 |

8.9 hours [4] |

自轉速度 (v sin i) |

286 [3] km/s |

年齡 |

< 109 [5] 年 |

|

|---|

其他命名 |

|---|

Atair, α Aquilae, α Aql, Alpha Aquilae, Alpha Aql, 53 Aquilae, 53 Aql, BD+08°4236, FK5 745, GCTP 4665.00, GJ 768, HD 187642, HIP 97649, HR 7557, LFT 1499, LHS 3490, LTT 15795, NLTT 48314, SAO 125122, WDS 19508+0852A. [1][2][6]

|

參考資料庫 |

|---|

SIMBAD |

data |

河鼓二,即著名的「牛郎星」,「天鷹座α」(Altair),又叫「牽牛星」或「大將軍」,在日文中稱作「彥星」。

排名全天第十二的明亮恆星,白色。在星空觀測中,是夏季大三角中的一角。它和天鷹座β、γ星的連線正指向織女星。 西方稱呼此星為Altair,是阿拉伯語的「飛翔的大鷲(Al nasr-l'tair:النسر الطائر)」的縮寫。

位置:赤經19時48.3分,赤緯8度44分。

[编辑] 簡介

河鼓二距離太陽系16.7光年,是恆星光譜A型中的主序星。它的質量是太陽的1.7倍,直徑為太陽的1.8倍,亮度是太陽的10.6倍。表面溫度約7000攝氏度。

在2005年發表的一篇論文中,曾有人主張該星事實上是一顆周期為1.5小時,位於盾牌座的δ型脈衝變星。[7]。

該星與著名的天狼星存在很多相似之處:都是非常年輕的恆星(形成時間可能僅有數億年),其核心都是由氫的核聚變反應產生的氦構成。這樣的恆星,在其壽命達到35億年左右時,由於氫原料的耗盡而向內收縮,形成紅巨星,最終演化成白矮星。河鼓二星的自轉速度非常高(每秒286公里,自轉一周需8.9小時),因此在外形上呈現橢球形。其赤道直徑是兩極直徑的1.14倍。

1983年、日本科學家森本雅樹和平林久一起,從史丹福大學的研究室里向河鼓二發射了無線電信號。這也是日本首次參加METI項目(Messaging to Extra-Terrestrial Intelligence),即Active SETI(主動搜尋地外文明計劃)。

[编辑] 伴星

1978年之後,科學家觀測到河鼓二是有3顆伴星的四重聯星。 其三顆伴星分別被命名為WDS 19508+0852B,WDS 19508+0852C,WDS 19508+0852D。但是後來發現此三者很可能是在河鼓二附近出現的不相關恆星,因此尚且有爭議。該三個恆星可能是紅矮星,也可能是褐矮星。2007 年,NASA再次宣布:該三個恆星只是河鼓二(牛郎星)的光學伴星。目前河鼓二已經被認定為單星,不存在伴星系統。另外此三個假的河鼓二伴星視星等全部為 9等以下,可以推測它們和太陽距離比較遙遠。

[编辑] 行星系

根據哈伯太空望遠鏡的觀測結果,目前還沒有發現可觀測到的類木行星。

根據科學家的推測,如果在距離河鼓二主星3.4AU的位置上存在類地行星的話,在該行星上很可能有液態水。但是考慮到該星系尚還年輕,該類地行星也會像最初10億年的地球一樣,處在隕石和流星不斷撞擊中。即便存在生命的話,只有原始的單細胞生物和細菌能夠存活。

[编辑] 傳說

與天琴座的織女一,構成七夕神話中的牛郎織女。而牛郎星的兩顆伴星——河鼓一和河鼓三則是牛郎與織女所生的兩個孩子。該神話在東亞,東南亞及其他華人地區流傳甚廣,在日本民俗文化中有很高的地位。

在西方的占星學中,該星象徵會發生與爬行動物有關的災害。

[编辑] 參見

[编辑] 參考資料

[编辑] 註釋

- ^ 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 NAME ALTAIR -- Variable Star of delta Sct type, database entry, SIMBAD. Accessed on line November 25, 2008.

- ^ 2.0 2.1 2.2 HR 7557, database entry, The Bright Star Catalogue, 5th Revised Ed. (Preliminary Version), D. Hoffleit and W. H. Warren, Jr., CDS ID V/50. Accessed on line November 25, 2008.

- ^ 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 Imaging the Surface of Altair, J. Monnier et al., Science 317, #5836 (July 20, 2007), pp. 342–345, DOI:10.1126/science.1143205, Bibcode: 2007Sci...317..342M, Template:PubMed. Accessed on line November 25, 2008. See second column of Table 1 for stellar parameters.

- ^ 4.0 4.1 Resolving the Effects of Rotation in Altair with Long-Baseline Interferometry, D. M. Peterson et al., The Astrophysical Journal 636, #2 (January 2006), pp. 1087–1097, DOI:10.1086/497981, Bibcode: 2006ApJ...636.1087P; see Table 2 for stellar parameters.

- ^ Altair, entry, The Internet Encyclopedia of Science, David Darling. Accessed on line November 25, 2008.

- ^ Entry 19508+0852, The Washington Double Star Catalog, United States Naval Observatory. Accessed on line November 25, 2008.

- ^ Buzasi et al. 2005 The Astrophysical Journal 619, 1072

[编辑] 註釋一

- ^ From apparent magnitude and parallax.

- ^ 2.0 2.1 Owing to its rapid rotation, Altair's radius is larger at its equator than at its poles; it is also cooler at the equator than at the poles.

4个分类:

北極星

维基百科,自由的百科全书

北極星是指最靠近北天極的恆星。現在的北極星是小熊座α星(勾陳一)。

由於歲差的關係,不同時期的北極星是不同的。約4800年前,當時的北極星是天龍座α星。古希臘時代,北極星是小熊座β星。到2100年左右,目前的小熊座α和北極的夾角才會變成最小(只有27'38")。到31世紀後,少衛增八(仙王座γ)將會成為北極星。14000年左右,天琴座α星(織女星)將成為北極星。

[编辑] 北極星在生活中的實際應用

北極星是野外活動和航海辨認方向的一個重要指標。

[编辑] 北極星與中國傳統文化

在中國傳統上,北極星有非比尋常的意義,例如公元前2263年五帝時代的北極星「太乙」和公元前1097年周公時代的北極星「帝」等。這是由於它們看起來在天空中固定不動,被眾星擁護,故被視為群星之主。

又北極作為星官之名,指的是由包括北極星在內的五顆星星所組成的一個星官。每個星星都有各自的名稱與象徵。

「 |

為政以德,譬如北辰,居其所,而眾星拱之。

|

」 |

—《論語·為政》

|

「 |

北極星在紫微宮中,一曰北辰,天之最尊星也。其紐星天之樞也。天運無窮,三光迭耀,而極星不移。故曰:「居其所而眾星拱之。」

|

」 |

—《觀象玩占》

|